Hace siglos, o milenios, Manolo Marín era un directivo de Radio Popular (había más jefes que indios). Detrás del biombo de madera de la redacción tenía su mesa. Juan de Mata y yo éramos el cuerpo de redactores llanos, mondos y lirondos, sin más atributos que apencar, meter el hombro, clavar codos y todo eso; otros tiraban a locutores, creadores o 'loqueseadores', siempre cercanos a cargos mejor remunerados; pero no haré aquí un inventario de la prehistoria. ¡Aire!. Marín inspiraba un gran respeto a los bisoños. Lo veíamos como un tipo que hacía pregones (los inventó él antes que los griegos) comentarios en salas abarrotadas sobre las fotos de Segovia, teatros leídos en los que nos daba un papelito, ciclos, conferencias, concursos, juicios a figuras como la de Don Juan, retórica de la vendimia, lecturas en vivo (recuerdo el libro de Foxá y la voz de Marín cerrando: 'amigo nuestro') y un sin fin de perejiles de lo que ahora llaman ‘cosa lúdica’, que, por aquel Pleistoceno puro y duro, con sus Tiranosaurios y todo, constituían el referente cultural de una ciudad que Bada comparó, con razón y con escándalo, a una 'charca empantanada'. La labor de Marín podría haber llegado hasta hoy porque poco más se ha hecho. Manolo entraba en el locutorio y con su tono de voz cálido nos daba una soberana lección (a Mata y a mí; los demás, como eran jefes, ya sabían) que nos sirvió de mucho, en especial, a Mata, que entró por la brecha abierta de los pregones y habrá dado ya tres mil o más. Un día llevé a la redacción mi primer libro publicado: 'Brocal'. Junto al gran poeta José Manuel de Lara iniciaba con ese título la Colección Litoral de aquel Grupo Santafé 'que Dios guarde, siempre de bueno hasta los pies vestido'. Marín compró el primer ejemplar y comentó: 'Me gustaría que Garrido fuera a Moguer y escribiera sobre Juan Ramón lo que le diera la gana'. Un milenio más tarde del citado Pleistoceno radiofónico, o sea, hace poco, alguien me preguntó sobre gente ausente de valía que pudiera honrar con su pluma las páginas de cierta revista. Di el nombre de Marín. Hacía mucho que cada mochuelo había volado a su alcaparra y en ese periodo lo había visto en Madrid casualmente, por la calle, o intencionadamente en la exposición que hizo sobre trajes. De entonces acá, 'cartas iban y venían'. Manolo Marín regresó un día con la misma fuerza que cuando se fue. La distancia hizo imposible el poder asistir a todos sus pregones, aparte de que con la proliferación habida de pregoneros (él creó escuela) el mercado se saturó hasta el empacho. En una postal celebraba haber 'tenido con Huelva tres reencuentros preciosos: Exaltación de la Saeta en la Peña Flamenca, y pregones de Semana Santa en Huelva y del Carmen en Punta Umbría', actos que le dieron 'gran alegría y gratificación espiritual', a las que yo -ingrato amigo- no dediqué una línea en su momento. Lo hago ahora, porque 'hoy es siempre todavía', y al escribir noto que trazo las palabras con el mismo afecto que cuando lo sentía brujulear detrás del biombo de la emisora y lo consideraba un maestro en el arte del saber estar, que parece poco.

© Manuel Garrido Palacios

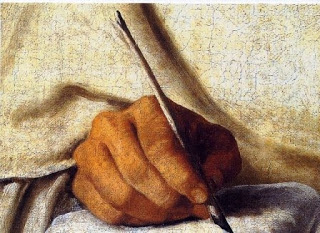

Ilustración: Zurbarán. Fray Jerónimo (detalle) 1632