Aún tibio del parto de la imprenta recibo FOTO NIKON, libro en el que cada página es suficientemente elocuente aunque no se le hubieran puesto palabras al lado: necesarias, por otra parte. Una cosa son los datos; otra, las sensaciones.

PIXUETO DE VOCACIÓN

PIXUETO DE

VOCACIÓN

Se puede ser pixueto de cuna, de adopción y de vocación. De cuna, por haber

soltado el primer llanto en su seno, de adopción, porque el pueblo haya querido

acogerte como hijo, y de vocación, porque tu corazón te lo ha pedido siempre.

En el primer caso, no intervienes, te nacen y te dan un cachete para que

estrenen tus pulmones el aire salobre de Cudillero; en el segundo, porque hayas

hecho méritos para que te quieran; y en el tercero, por propia voluntad; es un

autonombramiento que no necesita de papel escrito ni de soltar la lágrima. Es

mi caso: ser pixueto de vocación es agradecer a la Naturaleza que exista un

pueblo así, cuyo nombre ya escuchaba en mi casa de Sama. No lo dije antes a

persona alguna porque hay honores que se llevan dentro y basta. Lo digo hoy

porque tampoco es cosa de fomentar el silencio cuando el corazón tiene cosas

que decir.

© Manuel Garrido Palacios

Academia Norteamericana de la Lengua Española. Nueva

York

Revista de Folklore: Anuario 2014

Revista de Folklore: Anuario 2014

Director: Joaquín Díaz

Enlace directo: http://www.funjdiaz.net/folklore/pdf/rf2014.pdf

Margarita E.

Gentile:

La cruz Gil. Historia, espacio y tiempo de una devoción popular de la provincia de Corrientes, República Argentina (siglos XX-XXI)

La cruz Gil. Historia, espacio y tiempo de una devoción popular de la provincia de Corrientes, República Argentina (siglos XX-XXI)

Pascual Riesco

Chueca:

Viandantes en la toponimia de los caminos

José MarÍa

Leal Bóveda:

Los molinos y el ciclo del pan en la obra de Valle Inclán

Los molinos y el ciclo del pan en la obra de Valle Inclán

LA ISLA MÍNIMA

LA ISLA MÍNIMA

La película La Isla Mínima,

de Alberto Rodríguez, obtuvo 10 Premios Goya (de 17 nominaciones). Van unas palabras sobre Alberto y sobre su Isla Mínima... (leer el texto íntegro de Héctor Garrido en …)

O

http://hectorgarrido-b.

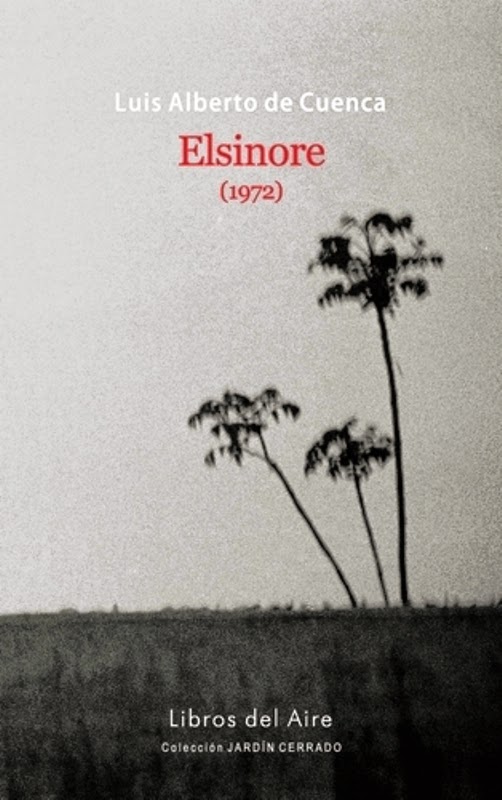

Luis Alberto de Cuenca

martes 10 febrero 2015

en Arrebato

Libros - c/ De la Palma, 21 – Madrid

Luis Alberto

de Cuenca

habla sobre la reciente reedición de su primer libro

ELSINORE

A comienzos de 1972 aparece en la colección Bezoar, de Editorial Azur, un libro de versos que va a convertirse en una especie de logotipo del culturalismo poético de la época. Se titula Elsinore. El motivo de cubierta es la Ofelia muerta de Millais, pintor prerrafaelita inglés. Se tiran quinientos ejemplares numerados del libro: hoy, una rareza. Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950) lo escribe entre 1970 y 71, en pleno estudio de Filología Clásica en la UAM. Ahora reaparece aquel Elsinore, poemario sustancialmente idéntico al de entonces, con su homenaje a la Pre-Raphaelite Brotherhood, su culto a las citas eruditas, su ludismo a machamartillo, su ingenuidad juvenil.

Su último libro de poemas, Cuaderno de vacaciones, ha visto la luz este mismo año en la colección Palabra de Honor de Visor.

LIBROS DEL AIRE

Francisco Trinidad

Francisco Trinidad

BIOGRAFÍA DE LA MINA SAN VICENTE

Prólogo de José Luis Alperi

La obra recoge

información y datos inéditos de una experiencia singular: la gestión de una

mina con un pozo de extracción vertical muy mal diseñado, llevada a cabo desde

finales de 1925 a principios de 1926, hasta el desenlace en Asturias de la

guerra llamada civil en 1937, por el Sindicato de los Obreros Mineros de

Asturias: el SOMA. Trae capítulos relativos a los antecedentes de la Mina San

Vicente y lo que ocurrió después de 1937. todo ello forma un conjunto

biográfico y vital de gran interés.

Diccionario del español dominicano

presenta el

Diccionario del español dominicano

María Cornelio. ANLE

Gerardo Piña-Rosales, ANLE

Fabio Guzmán Ariza, Academia Dominicana de la Lengua

Gerardo Piña-Rosales, ANLE

Fabio Guzmán Ariza, Academia Dominicana de la Lengua

Roberto Guzmán, ADL

María José Rincón, ADL

J. Rosario Candelier, ADL

J. Rosario Candelier, ADL

© ANLE

El motín de la trucha

Leyenda de Zamora

El encargado de la Hostería de Zamora me ofrece un cuarto que un día usó la Inquisición como sede. Mientras subimos la escalera con la valija añade que “eso pasó hace muchos años; ahora es distinto: no tema”. Después de estar un rato en la ventana ensimismado con el rumor del agua del Duero bajo a cenar. Todo sabe a antiguo, a rancio, a amable en el viejo caserón. Las mesas se alinean en una galería cubierta y en el patio. Tras el largo camino apetece una sopa castellana, con su jamón visto, su huevo, su pan en lascas, su pimentón, y un bacalao a la cazuela, sin olvidar un toque de vino y un postre ligero. Como aún es temprano estiro el tiempo en un paseo. Pregunto a una mujer dónde cae la Iglesia de Santa María la Nueva y me dice que “está algo poco complicado, pero siga la cuesta, tire a la izquierda y vuelva a preguntar”. La noche es plácida en esta ciudad castellana, cuna de mi amigo Joaquín Díaz; ideal para ocupar los sitios libres y escuchar a quien tenga algo que decir.

Las voces me cuentan un suceso que pasó en 1158, reinando Fernando II en León, a cuyo trono pertenecía Zamora, época en la que cundía el trabajo en los talleres artesanos de tejidos, pieles, maderas, fraguas… porque estaban en la labor de ampliar las murallas, levantar iglesias y arreglar las de San Pedro, la Catedral, la Magdalena, Santiago, San Vicente...

Parece ser que el hijo de un curtidor acababa de comprar en el mercado una hermosa trucha y un criado de la clase dominante la reclamó para su señor según la costumbre de, a igual precio, la ventaja para la nobleza, que tenía el privilegio de poder escoger lo mejor del mercado hasta las nueve de la mañana, hora que ya había pasado. El hijo del curtidor se negó en redondo a entregarle la trucha y los ánimos se enredaron hasta atraer a los que andaban comprando y a los criados de los nobles que andaban cerca, formándose un bando defensor del hijo del curtidor y otro del lado del criado, siendo todos testigos del trágico final del forcejeo, ya que el hijo del curtidor mató al criado. Lo que a simple vista podía parecer un asunto bronco entre dos personas, tomó rango de enfrentamiento entre dos clases: el pueblo llano y los otros.

Ante la dimensión del hecho, el regidor reunió en la iglesia de la Misericordia, hoy Santa María la Nueva, a los notables y a los caballeros para condenar al asesino y a sus cómplices, que fueron prendidos y llevados a la cárcel, y para arrasar como escarmiento colectivo los barrios populares.

El pueblo llano supo de estas medidas y rodeó el templo con el procurador del común a la cabeza, cuyas puertas habían cerrado los nobles reunidos dentro. Los de fuera lo pensaron poco: acumularon leña en los huecos y en los tejados y quemaron el edificio con toda la nobleza que lo ocupaba, no quedando nadie vivo.

Entonces se añade un milagro: el copón que contenía las hostias salió del sagrario, voló entre las llamas, se coló por un hueco del muro, dejó el templo y fue a parar al beaterio de las Dueñas. Las monjas del convento vieron llover hostias y no se atrevieron a recogerlas al estar consagradas; para ello tuvo que venir un cura, que las llevó a la capilla, donde algunos trozos permanecen hoy como reliquias.

El pueblo llano, confuso y temeroso de los castigos que se venteaban, tomando lo ocurrido con las sagradas formas como respuesta al crimen, huyó hasta la raya con Portugal con lo más necesario, desde donde salió un comisionado para pedir el perdón general al rey Fernando II, con la advertencia de que, caso de no darlo, pasarían todos -eran miles de almas- a depender del país vecino y a ser súbditos de su rey. Fernando II les perdonó a condición de levantar el templo de nuevo a expensas de los que lo habían quemado. También abolió ciertos privilegios de la nobleza, por lo que algunos afectados por ello se pasaron a Castilla para ser vasallos de su rey. Sancho II acabó acordando con Fernando II en Sahagún que lo que había que hacer era traer la paz a la ciudad y pasar página.

Me mandarán notas ampliando detalles. Por hoy me basta con esta síntesis que acaban de depositar las voces en la noche zamorana, datos que ordeno mentalmente mientras regreso al cuarto en el que la Inquisición tuvo su sede. Tras tanto sobresalto histórico espero dormir en paz para seguir camino mañana.

© Manuel Garrido Palacios

Revista de Folklore nº 395

Revista de Folklore nº 395

El enlace directo en

formato digital:http://www.funjdiaz.net/folklore/pdf/rf395.pdf

ÍNDICE:

Editorial de Joaquín Díaz (Director):

A partir del Martyrologium

Hieronymianum la Iglesia promovió las vidas ejemplares de diferentes

varones de virtud a quienes dedicó un día del año en particular... +

Roberto Tola Tola:

Francisco Cillán Cillán:

Una estructura peculiar en la canción de ánimas

Una estructura peculiar en la canción de ánimas

Alejandro Peris Barrio:

Los trajinantes madrileños de siglos pasados

Los trajinantes madrileños de siglos pasados

Ana María Botella Nicolás:

El camino a Eleusis

Urna griega, vasija sacramental (450-425 a.C.) para poner en una tumba o junto al lecho de muerte con aceites fragantes. Triptolemo coronado sostiene las espigas eleusinas, se supone que infestadas con cornezuelo, mientras Demétero Perséfone vierte una libación preparada con el grano. Las figuras quedan separadas por el báculo de Triptolemo, sólo unidas por las espigas y el líquido que se vierte.

Antonio de la Torre

ATARDECER EN LA RÍA DE HUELVA

Antonio de la Torre (Murcia 1862-1978)

Öleo sobre lienzo, 1901

Museo de Huelva

Empedrados de la Sierra de Aracena

EMPEDRADOS DECORATIVOS DE LA SIERRA DE ARACENA

(1996)

No existían profesionales de la pavimentación decorativa, personas especializadas en esta parcela que se ganaran la vida exclusivamente de hacer ‘llanos’ o ‘empedrados ornamentales’ de interiores. Constituía una actividad más de los constructores de casas; maestros y albañiles contaban entre sus obligaciones a la hora de construir una vivienda la de pavimentar decorativamente la entrada, la franja longitudinal de paso de los animales de carga hasta el corral y, según las preferencias del propietario, el zaguán o primera habitación. En este sentido, los deseos e incluso la intervención efectiva de éste, según su habilidad en las realizaciones en esta parcela eran factores primordiales del resultado final. De ahí la licitud plena del apelativo de arte auténticamente popular, de artesanía pétrea de este quehacer. Además, en la actualidad, siguen siendo albañiles y personas ligadas a la construcción los que han revivido en sus propias casas o en otras viviendas de conocidos estos trabajos.

En cuanto a la técnica de ejecución, dependía lógicamente de la complejidad y pretensiones de la obra. En los empedrados decorativos más simples, puramente geométricos a base de sencillos triángulos o rombos, se utilizaban cuerdas que marcaban las lineas maestras y luego sólo había que rellenar los espacios vacíos. Cuando el ornato era más complejo se utilizaban plantillas de madera fina o paneles dibujados y luego recortados. Colocados sobre la mezcla fresca se dibujaba su contorno y sobre este dibujo o, mejor dicho, incisión se situaban las piedras ‘maestras’ que más tarde se rellenaban en el interior que determinaban. También podía actuarse al contrario, esto es, aplicando el molde y poniendo piedras a su alrededor, levantándolo luego y empedrando a continuación el espacio vacío. En algunos diseños de tendencia lineal, a veces notablemente complejos, al parecer actuaba sin más la pericia del ejecutor que sin plantillas ni cuerdas trazaba directamente sobre la argamasa fresca el diseño y sobre el trazo iba colocando los cantos. Este hecho se comprueba porque en algunas obras que son claramente copias o versiones simplificadas de pavimentos complejos se observan imperfecciones e incorrecciones en la traza acompañadas de una evidente tosquedad inexperta.

En algunos empedrados realmente excepcionales se constata una calidad incuestionable al plantear lineas de piedras negras configuradoras de un dibujo determinado sobre fondo blanco, sin espacios de color, sólo una línea formativa del diseño. Es un tipo de empedrado que me atrevo a llamar ‘Estilo lineal’ y que demuestra el valor estético y los visos artísticos de algunas realizaciones de esta zona serrana [...]; estos decorativos se apisonaban con la table o pisón, se vertía la lechada de argamasa, se barrían y limpiaban. Si bien, en esta última labor el esmero solía ser mayor, frotando concienzudamente el empedrado una vez finalizado con un estropajo mojado o trapo humedecido. De esta manera se conseguía eliminar toda mancha de la lechada y dotar a las piedras en su superficie de un apreciable brillo. [...] las piedras empleadas son irregulares y puntiagudas, producto del rompimiento de bloques mayores. En la Sierra de Aracena no se utilizaron como en otras comarcas andaluzas para estos pavimentos pétreos los cantos rodados, propios de zonas de aluvión, obtenidos de los depósitos fluviales. El hecho de que, en ocasiones, los ripios aparezcan redondeados se debe a su antigüedad; la erosión del continuo pisoteo y de los frecuentes limpiados de las amas de casa, que dotan de una redondez a las piedras que en origen no tuvieron.

© José María Medianero

© 5 empedrados de Cala. Fotografías. M. Garrido Palacios

LOTUS CLASSICS

www.lotusclassics.co.uk

Actuación improvisada en Appel Market

Covent Garden. London

18 Oct 2012

(foto: MGP)

Antonio Machado

JUAN DE MAIRENA (I y II)

Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo

Losada. Buenos Aires, 1969

En 1917, al frente de una colección de poesías escogidas, escribió Antonio Machado los siguientes datos autobiográficos: "Nací en Sevilla una noche de julio de 1875, en el célebre palacio de las Dueñas, sito en la calle del mismo nombre. Mis recuerdos de la ciudad natal son todos infantiles, porque a los ocho años pasé a Madrid, adonde mis padres se trasladaron, y me eduqué en la Institución Libre de Enseñanza. A sus maestros guardo vivo afecto y profunda gratitud. Mi adolescencia y mi juventud son madrileñas. He viajado algo por Francia y por España. En 1907 obtuve la cátedra de lengua francesa, que profesé durante cinco años en Soria. Allí me casé; allí murió mi esposa, cuyo recuerdo me acompaña siempre. Me trasladé a Baeza, donde hoy resido. Mis aficiones son pasear y leer". AI estallar la guerra se puso al lado del gobierno; al terminar la lucha cruzó la frontera y murió en Collioure, pueblecito del mediodía de Francia, a comienzos de 1939.

CAMPOS DE CASTILLA

Antonio Machado

El viaje regala testimonios reacios a las vitrinas, no aptos para posar junto al bicho disecado; no son nada que ande en vías de desaparecer, sino simples frutos de las

“...buenas gentes que viven,

laboran, pasan y sueñan,

y en un día como tantos,

descansan bajo la tierra”.

Emociona sentir voces que defienden su expresión en esta batalla que libran en una sociedad que no las valora con el “respeto imponente” que José Carlos de Luna pedía para el Piyayo:

“¡algo de nuestro ayer, que todavía,

vemos vagar por estas calles viejas!”.

Vamos del “aún” al “ya” en un soplo, total, para saber que no somos tan diferentes unos de otros por alejados que estén los suelos. El ser humano es igual a sí mismo por los siglos de los siglos, con su carga de grandezas y miserias, sus mitos y creencias como respuesta a sus dudas; no más:

“gentes que danzan o juegan,

cuando pueden, y laboran

sus cuatro palmos de tierra”.

Voy en el tren de la vida. Miro por la ventanilla y llevo la impronta puesta de que me gusta anotarlo todo en el papel o en la memoria. En un trayecto largo y en un departamento estanco, que es un mundo, se aprende mucho porque el renuevo de voces se impone cada vez que se llega a una estación, entrando los recién llegados al diálogo abierto sin más trámite. Lejos de las chácharas soporíferas, aquí reinan el sentir y la gracia. Es el caso de la mujer que va frente a mí, de Madrid ella, que dice que “el chotis es una danza escocesa, pero por lo que cuenta mi madre, con casi el siglo de edad; antes se bailaban seguidillas, tiranas, fandangos y jotas, como en Navarredonda, Villaviciosa de Odón o en Cadalso de los Vidrios”.

El tren llega a un destino cualquiera, final para unos, de paso para otros; salen, entran; hay revuelo de maletas y el andén hierve unos instantes con despedidas y encuentros. Después todo tiembla y el tren camina de nuevo. El departamento entra en conversación y mi cuaderno de notas se llena de sitios a los que ir, de gente a quien buscar, de cosas que hay que ver; en suma, de constatar que, pese a tanto viento en contra de la cultura base, aún existen pueblos y voces que los pregonan. “Quien va y vuelve / buen viaje hace”, dice alguien. Todos charlan alegremente mientras la luz del día cambia. Una mujer cuenta esto: “resulta que el Canelo le hablaba a la Puntilla y el Mono se lo contó toito tó a la madre”. El tren hace tran tran con su paso redondo. Pendulea mi cabeza. Un hombre dice que ayer se lastimó un brazo, que un pastor le dio un tirón seco para dejarle los huesos en su sitio y que se lo vendó con un pañuelo pringado en clara de huevo. El tren frena y hace rechinar los dientes. Puesto otra vez en marcha, sobre las rodillas viajeras plantan una maleta para echar una partida de cartas. Me preguntan si me gusta el juego. Respondo: “¡Psss!”. Un vendedor de chaqueta blanca y una canasta se asoma: “¡Pastelitos buenos y baratos!”. Una dama saca un termo de café humeante y comenta: “Las procesiones de mi pueblo, Cazorla, parecen colgadas de la montaña”. Tras envolver el aire de aroma cafetero, pregunta a la señora que va al lado: “¿De dónde es usted?” “Yo soy de Baeza, el pueblo de don Antonio Machado” La otra la corrige: “Ese poeta es de Sevilla” La una se revuelve: “Si no nació en Baeza, Baeza le nació dentro, que mi pueblo puede presumir de eso, de rebonito y de deliciosos platos como ajoharina, andrajos, gachas, sopa y migas; y ya sabe el refrán: no donde naces, sino donde paces”.

"El tren camina y camina,

y la máquina resuella,

y tose con tos ferina.

¡Vamos en una centella!"

El departamento guarda silencio ante tanto desparpajo. Es hermoso que haya gente que ame tanto a su pueblo como para regalarle un poeta entero.

Subo la persiana y abro el libro del poeta al que le nació Baeza dentro:

"Tras la turbia ventanilla,

pasa la devanadera

del campo de primavera.

La luz en el techo brilla

de mi vagón de tercera.

Entre nubarrones blancos,

oro y grana.

La niebla de la mañana

huyendo por los barrancos.

¡Este insomne sueño mío!

¡Este frío de un amanecer en vela!

Resonante, jadeante,

marcha el tren. El campo vuela.

Enfrente de mí, un señor

sobre su manta dormido;

un fraile y un cazador

y el perro a sus pies tendido.

Yo contemplo mi equipaje,

mi viejo saco de cuero;

y recuerdo otro viaje”.

© Manuel Garrido Palacios

Manuel Francisco Reina

|

Alphonse Mucha

Frontispice pour Clic, 1898

Lithographie colorée et dorée

20,6 x 14,2 cm

Collection privée. Londres

Manuel Moya

Manuel Moya

“Este libro, propenso a la confesión descarnada, habla de las cosas mías, de ese ser que tanto desconozco y que pisa donde yo piso y camina siempre hacia donde yo camino. Es tal vez el libro más personal e intransferible de los míos. También el más complejo”.

© Manuel Moya

Mircea Cărtărescu

Las Bellas Extranjeras

Trad. del rumano: Marián Ochoa de Eribe

Ed. Impedimenta

«...prosa cautivadora, entre lírica, siniestramente cómica, especular y metafísica,

siempre llevada hasta el límite»

siempre llevada hasta el límite»

Mercedes Monmany, ABC

Benoît Ramampy

CAMÉRA REBELLE

Un portrait du réalisateur Benoît Ramampy

Karine Blanchon

Préface du Pr. Françoise Raison - Jourde

L'Harmattan. Paris

Karine Blanchon

Préface du Pr. Françoise Raison - Jourde

L'Harmattan. Paris

Réalisateur atypique et passionné, Benoît Ramampy est né à Ambalavao en 1947,

il a traversé les grands événements de son pays, Madagascar. Agitateur pudique

mais déterminé, il n'a eu de cesse de vouloir faire des films, offrant au

cinéma malgache ses premières récompenses internationales. L'histoire de cette

cinématographie méconnue se déroule sous couvert des relations ambigües

entretenues entre la France et Madagascar.

M. Rhodes James

Los cinco frascos

Editorial Berenice

Un paseante

recibe susurros de un arroyo que le llevan a desenterrar una extraña caja. Allí

encuentra cinco frascos que contienen ungüentos con efectos mágicos. Cada vez

que los usa le dan poderes especiales, y en principio benéficos, para entender las

extrañas conversaciones de los búhos o las divagaciones de un gato. Diversas

criaturas de apariencia amistosa están empeñadas secretamente en impedirle que

acceda a ese mundo. ¿Qué historia tan extraña contienen estos cinco frascos

para que estas criaturas no duden en lanzar el escalofriante ataque de la

"bola de murciélagos", de acechar con la temible "columna de

niebla" o usar sus artimañas como buhoneros fantasmales?

Montague

Rhodes James concibió la trama de Los

cinco frascos en 1916 y la escribió como regalo para su pupila Jane McBryde.

Ahora se publica en español junto al relato El

campo de juegos después de anochecido, que, según especialistas en M. R.

James, "debe ser leído como un complemento a Los cinco frascos”. La historia está en la estela de Fantasías, de George MacDonald, o Alicia en el País de las Maravillas.

Edit.

Ángel Manuel Rodríguez Castillo

Ángel Manuel Rodríguez Castillo

El habla y la Literatura de la Sierra de Huelva

IV Jornadas de Patrimonio Histórico Artístico

Nuestra sierra es refugio de una especie en extinción: la de los mayores que hablan y hablan sin prisas pero con todo el encanto del mundo. Yo he oído embelesado a personas sin una especial preparación cultural contar hechos triviales con la técnica narrativa del mejor novelista; no sólo empleando un lenguaje correcto y sin vacilaciones, lejos del ‘bueno...’, ‘esto...’, tan frecuente hoy y tan extendido en una sociedad que ha perdido el gusto por la palabra bien dicha, sino usando los términos exactos y los sentidos profundos. He oído convertir el relato del hecho más común en una novela de suspense, o lanzar, en el momento preciso, la metáfora más audaz y sugerente con la misma fácil naturalidad con que los castaños sueltan sus erizos: sin darse cuenta ni importancia.

Creo que hay un sustrato literario en la Sierra, como un humus fecundo y fértil que florece en las conversaciones ordinarias de las casas, en las bromas y risas de las cuadrillas de apañaoras, o en el hablar sentencioso de los hombres endomingados. Seguro que a muchos de los que leen esto les pasa lo mismo que a mí: están pensando ahora en esa persona de su pueblo de quien tanto han aprendido; o están recordando aquellos ratos ante la candela, mientras se asan las presas de la matanza o circula el mosto, en que alguien cuenta el último suceso -o el más antiguo del pueblo y crea a su alrededor un mundo distinto y nuevo con sus palabras. A nuestros narradores y poetas desconocidos les pasa como a las migas serranas: no están hechas sólo de pan, o de un hecho más o menos interesante: llevan también la suavidad y esponjosidad de la papa, que es el gusto por la palabra y el recrearse en ellas. La palabra ‘rumiada’, que dice Carlos Muñiz.

Decía antes que ésta es una especie en extinción porque ahora la gente -también la de la Sierra tiene menos tiempo para hablar y escuchar, para conversar y recordar. Ahora parece que sólo hay tiempo para las series fosilizadas de la televisión.

La Sierra ha dado muchos escritores. No tengo datos estadísticos, pero me atrevo a decir que en la Historia -por hacerse de la Literatura en la provincia de Huelva, nuestra zona sería una de las que más páginas habría de necesitar. Y no hablo aquí de los poetas populares, que hay en todos los pueblos y que un día habría que estudiar, reivindicar y reconocerles sus méritos , que exaltan las romerías, los paisajes serranos, las imágenes de la Virgen y, con más ilusión que medios, consiguen sacar adelante programas de fiestas y pequeñas y entrañables revistas. Hablo y quiero hablar aquí de escritores consagrados, con una amplia obra reconocida no sólo en sus lugares de origen, razón por la que, paradójicamente, quizás no sean apreciados entre nosotros. En efecto, al haber sobrepasado las fronteras serranas, se convierten en patrimonio de un colectivo más amplio. Hemos de reivindicarlos como nuestros, como manera de enaltecerlos y enaltecernos: algo así como ha hecho Moguer con Juan Ramón, uno de los andaluces universales, pero gloria de su pueblo natal. Y esto se conseguirá divulgándolos entre nosotros, haciendo que en nuestras escuelas e institutos sean leídos y estudiados, fomentando la edición de sus obras.

Si tuviéramos que establecer una tipología del escritor serrano, una especie de características generales, a la manera de las Historias de la Literatura, yo me atrevería, lanzándome sin red, a enumerar las siguientes: Gran capacidad fabuladora en los narradores, que construyen historias atrayentes, cercanas, a partir de los elementos más simples y comunes de la vida diaria: narraciones breves como La Julianita, de José Nogales, o Seis Doble, de Carlos Muñiz, convierten elementos tan cotidianos como las fantasías y sueños de una muchacha que viene del campo, o una partida de dominó en el casino, en elementos mágicos y estremecedores. Una segunda característica, que entronca con la anterior, es el profundo conocimiento de la realidad y las personas, que viene dado por el compartir un mismo origen y sentirse orgulloso de él. Fernando Labrador hace persona a la Sierra; a José Nogales no le importaría morir de una indigestión de morcillas en una matanza, y convierte en argumento literario sus juegos infantiles (los rehiletes). Carlos Muñiz pone a sus personajes nombres como Lisardo Galaroza o Filiberto Navahermosa, o utiliza el vocabulario añejo de la Sierra en sus relatos; sería la tercera característica la socarronería o retranca con que escriben estos autores, el humor fino con que se ríen de las situaciones difíciles, los sobreentendidos, el ir más allá o quedarse más acá -según se mire de las palabras, que tiene en ellos una carga superior dada por esa vivencia de una situación vital de que he hablado antes. La cuarta y última característica que quiero señalar es el dominio del lenguaje, que utilizan en todo su poder sugerente y connotativo. Evidentemente, este uso del lenguaje es lo que constituye la esencia y la base del hecho literario. Pero en Andalucía, tierra barroca por excelencia, esto se hace más acusado; y en la Sierra, donde la gente es sentenciosa y va lejos, aún más. La manera serrana de narrar, yendo y viniendo, pero sin perder el hilo, adornando con múltiples disgresiones que no confunden, pero sí enriquecen... es como nuestro paisaje y nuestros caminos rurales, que no sólo van a un lugar, sino que pasan por esos lugares. Tan importante es la historia que se cuenta, como cada uno de los momentos o palabras de esa historia.

Se me podría objetar que cada una de estas características se puede aplicar a, o explicar de, muchos escritores: es la unión de las cuatro en el mismo escritor lo que, en mi opinión, constituye esa forma especial de ser escritor que es la serrana.

© Ángel Manuel Rodríguez Castillo

© Foto MGP.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)