Molino de Puebla de Guzmán: 1 Piedra fija. 2 Piedra volandera. 3 Varón del carro. 4. 5 Pandereta. 6 Torva. 7 Travesal. 8 Galápago. 9 Carro (husillos, palillos). 10 Barril. 11 Sortijas. 12 Chamicera (viga que atraviesa). 13 Rueda grande. 14 Carretillas. 15 Canal. 16 Ejerto. 17 Rueda de engrane. 18 Dentones. 19 Rollete. 20 Jilaero. 21 Caja. 22 Rabo. 23 Reores. 24 Jarnal y pozo. 25 Caíllo. 26 Ulambres. 27 Techo.

Alrededor del molino

tengo mis bienes,

una gata y un gato, mamita,

con cascabeles.

En 1949 estuvieron Julio Caro Baroja y George Foster en Puebla de Guzmán, en Alosno y en El Cerro, lados que conforman un triángulo mágico en el Andévalo. Foster era por entonces Director del Institute of Social Anthropology de la Smithsonian Institution de Washington. De la Puebla escribió don Julio: “tuve la fortuna de visitar aquella villa”. En mis idas y venidas a su casa frente al Retiro, o a Itzea, en Vera de Bidasoa, le gustaba que le recordara gentes de estos pueblos, nombres de amistades de las que quedan prendidas a la memoria, en este caso, con tal fuerza, que lo hicieron volver junto a Foster en la primavera de 1950 a la Puebla por la romería de la Virgen de la Peña, patrona, el último domingo de abril, y no sólo para vivirla, sino para ahondar en su estudio. Viaje exprimido hasta la última gota, porque sumaron la romería de San Benito en El Cerro y las Cruces de Alosno: tres de las fiestas más insólitas que puedan imaginarse.

Que muela la muela el grano,

que maquile la maquila,

que trituren las dos piedras

lo bueno que dá la vida.

Como pocos elementos de la cultura popular pasaban ante don Julio en balde, descubrió en el paisaje las siluetas de los majestuosos molinos de viento que se asentaban por la comarca, en los que apreció diferencias notables respecto a los de otras provincias. Después de tomar de Pascual Madoz el número de molinos: 8 en Alosno, 3 en Cabezas Rubias, 1 en El Cerro, 3 en Santa Bárbara o 12 en Valverde del Camino, a los que habría que añadir los de Sanlúcar, El Almendro, Ayamonte, Paymogo, Calañas o Puebla de Guzmán, se centró en los molinos de la Puebla partiendo de las respuestas al cuestionario de Tomás López, recogidas por Bartolomé Macías y fechadas el 31 de enero de 1786, en las que reza que “en el contorno del pueblo hay 18 molinos de viento de pan moler por cuyo motivo se han atrasado muy mucho los molinos de agua de la ribera de la Cúbica, y se han perdido los que había en los ríos o riberas del Chanza y del Malagón”.

Abre, molinero,

que vengo a moler,

un almud de trigo

para San José,

para unas poleás

muy ricas y espesas

que le pienso hacer.

Algunas de las diferencias observadas por don Julio no estaban sólo en su sistema de aspas y velas, sino en que en el molino manchego, por ejemplo, la rueda del eje de engrane se situaba delante de la linterna y no detrás, molino en el que no existían las ruedas llamadas en la Puebla carretillas, que permitían que el giro del techo se hiciera por deslizamiento de hierros ajustados en círculo a un carril; y que mientras en el manchego, la harina caía al piso inferior por un conducto de madera, en los de la Puebla, el molinero, sentado en el marranillo, regulaba con el alivio la salida de la harina, que iba a parar al jarnal, suelo con lajas que estaba más alto que la piedra fija, de donde salía metida en sacos.

A la luz de un cigarro

voy al molino,

si el cigarro se apaga,

vamos al río.

A pesar del mal estado en el que encontró los molinos de la Puebla, don Julio hizo una descripción de ellos pieza por pieza, y dejó unos dibujos que constituyen hoy auténticos documentos. Aparte de su visión a pie de obra, se sirvió para ello de una maqueta del molino de San Sebastián que le regaló su dueño para el Museo del Pueblo Español, así como de las pinturas de García Vázquez, hijo del pueblo, y de los informes de puebleños, como Celestino Luque, colaborador que siguió enviándole datos a Madrid recogidos de viva voz de un antiguo molinero, Pedro Márquez Mora. Por eso sabemos hoy que en 1924 había en la Puebla 18 molinos, 5 en el Melonar: La Herrera, El Clueca, La Jaca Pingúa, Rabasa y La Aduana; 1 en El Santo, o San Sebastián; 3 en el camino de Paymogo: Vaca, Burón, Juan Pérez; 3 en Pocillo Barrero, uno de ellos sin nombre, y el resto del tío Carrasco. Otro, conocido por su ruido: el Chinguichanga, detrás de la calle Campo; 2 en el Pozo de la Cruz; y los que faltan en el Pozo Bebé: Pajarito, el AIto y el Lagareño. Por el año 1880 -fecha que se toma como inicio de su abandono-, cada uno podía moler en día de buen viento 24 fanegas de trigo, unos mil kilos. Quien quería harina llevaba su grano, que era rociado con agua, y daba aviso al molinero, que iba por las calles con su burro y su esquila anunciándose. La molinera ahechaba o ajechaba el trigo (lo limpiaba con un harnero o criba) y, ya sacada la harina, la cargaba el molinero y la repartía en sacos a lomos del burro. Una fanega de trigo daba para 28 panes de kilo y medio de pan blanco, a treinta céntimos la pieza. El molinero cobraba su maquila, que era un almud: tres kilos y medio por fanega.

Molino parado

no gana maquila.

Quien me traiga el grano,

llevará su harina.

A moler, a moler,

vine de mañana,

me dió anochecer.

Los molinos -según la descripción de don Julio- eran de piedra y barro, con muros de metro y medio de grosor por siete de altura, aunque hasta el tejado medían tres metros más, todo sustentado en una base de 8 metros de diámetro, que dejaba libre un interior de unos 5 metros. Una sola puerta daba acceso a la planta baja, y una escalera de piedra de 9 escalones, sin barandilla, llevaba al piso de la maquinaria principal, de igual diámetro que la base del molino y de una altura de tres metros largos.

A la puerta del molino

me puse a considerar

las vueltas que daba el mundo

y las que tenía que dar.

La enumeración de las piezas del molino nos podría llevar a una exhaustiva explicación de la función de cada una; digamos que sobre la piedra fija o solera estaba la volandera, con diámetros entre 1,30 á 1,5O metros, donde penetraba el tenazón, sujeto a la lavija; tenazón que soportaba el barril y aún encima el varón del carro, terminado en pala o cola de pato, ensamblado al barril y cogido por sortijas de hierro.

Recuento de piezas que igual nos llevaría a contactar con unas palabras, perdidas en gran parte, que pudieran dar pie a un vocabulario local de enorme interés. A tenazón y piedra volandera añadamos cojinete o galápago, viga, linterna, farolillo o carro, husillos, hogazuelas, rueda de engrane, tolva o torva, panereta o pandereta, ojo de la piedra, caíllo, paleta, alivio o freno, jarnal, carro, reores, camas, rueda grande o ingenio, techo de junco, palo chamisera o chamicera, piñones, dientes, injerto o ejerto, rabo, rollete, gollete, ulambre, berlingas (4 velas y 4 puños), escota, hocico, cintero, cigüeñal, abrazaderas y las velas, desplegadas según la intención del viento.

Tiene mi molinera

el moño blanco

de la harina que vuela

de cuando en cuando.

Un moño verde,

su cara es la amapola

que a mí me pierde.

Las muelas eran en parte de una cantera de Medina Sidonia, pero se usaron mucho las piedras sacadas de la propia Peña en la que tenía y tiene su trono la Virgen patrona; piedras labradas por el tío Paulino, viejo picapedrero puebleño, hasta que empezaron a traerlas francesas. En su viaje de 1949 constató don Julio que el único molino que quedaba en uso era el del Santo, dato que destila un tono de lamento cuando puntualiza que ya tenía las berlinas rotas, mal de difícil remedio.

Tengo un molinillo viejo

donde ya molía mi padre,

que se lo dejó mi abuelo

y yo no tengo a quien dejarle.

Emocionan los datos, las palabras, los usos, los nombres de las personas que manejaron estas reliquias que fueron los grandes molinos de la Puebla, naves con sus velas abiertas para recibir los vientos del Andévalo, que convertían el esfuerzo y el ingenio en el pan nuestro de cada día. Emociona el paisaje marco, tan magistralmente descrito por Manuel Chaparro Wert ese año de la primera visita de Caro Baroja, 1949:

El mar manda luces pálidas

desde las costas de Huelva,

y el Andévalo, lejano,

se arrodilla entre la niebla.

En un alcor se destaca

el dibujo de la Iglesia

que hace farol de su torre

con resoles en la flecha

como sutiles plegarias

que vuelan hacia la Peña,

donde moran los amores

y consuelos de La Puebla.

Estremece pensar que muchos de los molinos de la Puebla tuvieran como muelas trozos de piedra cercanos a la Peña de la Virgen, como si la Patrona los hubiera guardado como viejas herramientas para el mantenimiento de sus hijos. Advocación de la Peña en Puebla de Guzmán extendida, con el mismo viento que alimentó el cuerpo, a otras latitudes de nuestra geografía como alimento del alma... Alfajarín y Calatayud, en Zaragoza, Aniés y Graus, en Huesca, El Cabaco, en Salamanca, Sepúlveda, en Segovia, Pitarque, en Teruel, Congosto, en León, Briguega, en Guadalajara, Fuerteventura, en Canarias.

Viste la molinera

zapato blanco,

y el pobre del molinero

anda descalzo.

Romería de la Peña, de la que, aparte de la descripción de los molinos y del gozo de constatar la riqueza etnográfica que contenía Puebla de Guzmán, escribió don Julio que había visto “muchas ermitas, muchos santuaarios, muchas fiestas campestres y patronales, pero esta de la Virgen de la Peña me hace recordar lecturas de textos clásicos”. Él la sentía más vinculada “con el ambiente piadoso de los siglos XVI y XVII que con las romerías de otras partes de España. Esta romería mantiene un espíritu lejano al de estos tiempos. En esta Andalucía, con fama de arabizada, sorprende el culto a la Virgen de la Peña, porque en forma y espíritu es lo más cristiano viejo que cabe imaginar”.

Galopa fuerte, Ligera,

no le temas al camino,

que a las claritas del día

tengo que estar en el molino,

junto a la morena mía.

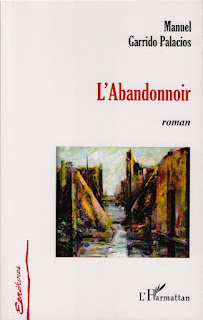

© Manuel Garrido Palacios © Dibujo de Julio Caro Baroja